Les sacrements, don de Dieu (2025)

"Compagnons de toute vie chrétienne, les sacrements jalonnent notre cheminement aux côtés du Christ ressuscité" (Laurent Ulrich, archevêque de Paris).

Cheminons donc avec le pèlerin du tryptique de Rogier van der Weyden.

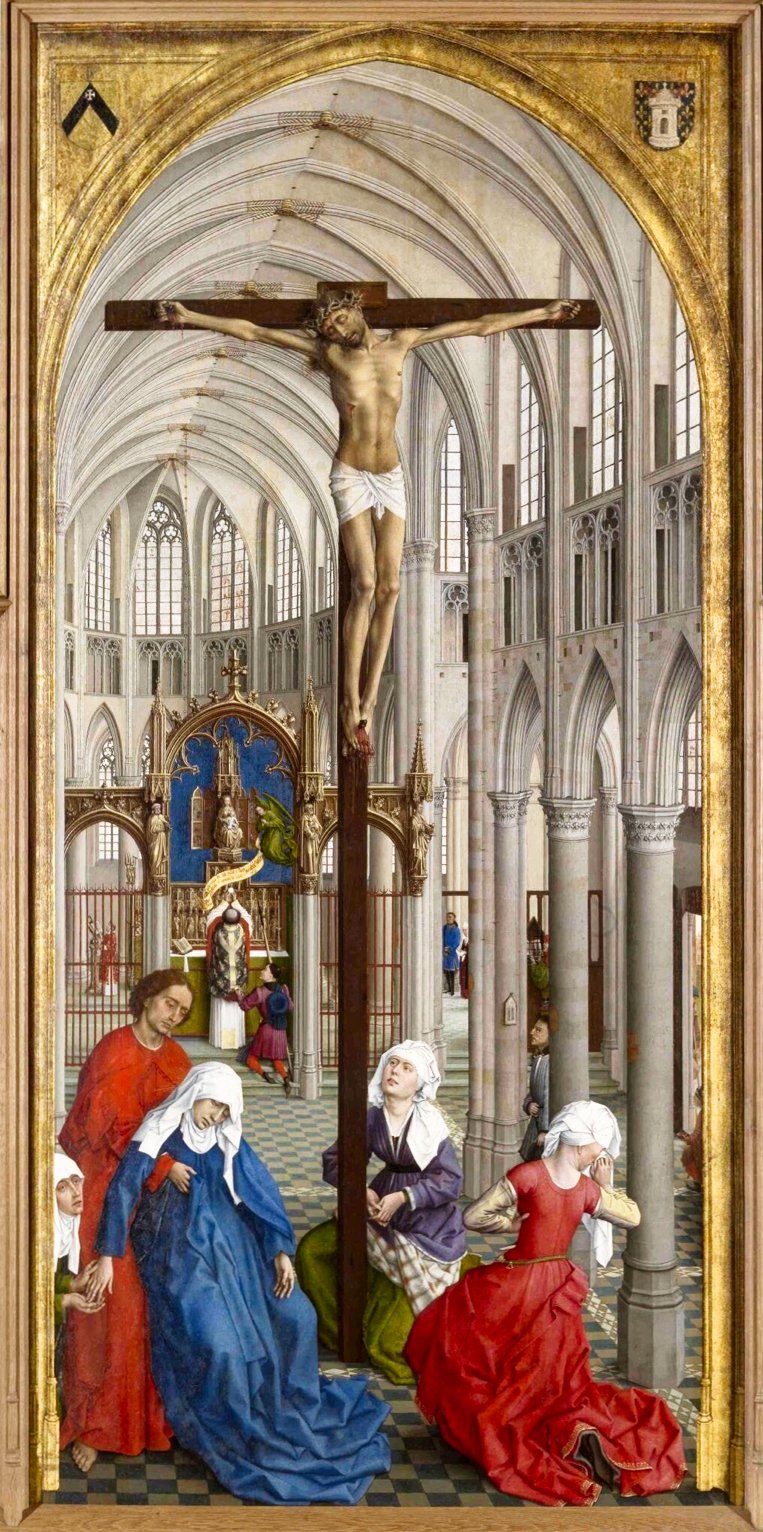

Le Tryptique des sept sacrements

Rogier van der Weyden (1445)

Huile sur panneaux de bois

Panneau central : 200 x 97cm. Chaque aile : 119 x 63 cm

Musée Royal des Beaux-arts, Anvers (Belgique)

Roger, ou Rogier, de la Pasture est né en 1399 ou 1400 à Tournai, ville alors dépendante des rois de France.

Formé dans l’atelier de Robert Campin, aussi appelé "Le Maître de Flamelle", il s’installe à Bruxelles où, dans un acte notarié, il devient Rogier van der Weyden, traduction flamande de son patronyme. Peintre officiel de la ville, il reçoit de nombreuses commandes de grands tableaux pour l’Hôtel de Ville. Il rencontre Jan van Eyck qui meurt en 1441. À partir de 1442, il travaille pour le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, et son entourage. C’est à cette époque qu’il peint le retable des sept sacrements pour La Chapelle de Jean Chevrot, évêque de Tournai, dans la collégiale Saint-Hippolyte à Poligny (Franche-Comté).

Outre des peintures à sujets religieux, il réalise de nombreux portraits et même des enluminures. Son atelier est renommé et il forme à son tour des élèves.

Il meurt à Bruxelles en 1464 et est enterré dans l’église Sainte-Gudule, au pied de l’autel de la confrérie des peintres. Il est l’un des représentants des peintres primitifs flamands

Le retable est l’évocation d’une vie chrétienne jalonnée par les sept sacrements. Le triptyque représente l’intérieur d’une cathédrale et chaque panneau en figure l’un des vaisseaux. Le peintre s’inspire de la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule et de la Vierge dans une église, de Jan van Eyck. Nefs et bas-côtés sont représentés avec minutie, extrêmement détaillés : mendiant à la porte, chanteur à son pupitre et fidèles en prière. De nombreux personnages habillés comme au XVème siècle animent la scène. Il y a même deux chiens, l’un sur le panneau de droite, l’autre sur le panneau de gauche. C’est un tableau vivant.

Au cœur de cette cathédrale, nous voyons une étonnante Crucifixion. Sa taille est démesurée, surdimensionnée par rapport aux autres personnages et à l’architecture du lieu. De ses bras en croix, Jésus crucifié embrasse tout l’espace de la nef.

Au pied de la croix, Marie sa mère, vêtue d’une robe d’un bleu profond, tombe en pamoison, selon le langage médiéval. Elle est soutenue par Jean, le disciple bien-aimé, vêtu d’écarlate. Figures de compassion, Marie, femme de Cléophas, Marie Salomé et Marie-Madeleine sont agenouillées au pied de cette croix fichée dans le dallage. De dos, dans une torsion de style maniériste, Marie-Madeleine se détourne en essuyant ses larmes avec un pan de sa coiffure. Les couleurs de cette scène sont reprises dans les panneaux latéraux, apportant son unité à la composition. Marie est réconfortée d’un geste par l’une des saintes femmes dont on ne voit que la tête et les mains, le reste du corps étant peint sur le panneau de gauche.

Au cœur de cette cathédrale, le mystère de la Croix nous rappelle que la vie du Christ donnée jusqu’au bout est au principe de tout sacrement, de toute rencontre de Dieu avec les hommes.

À l’arrière-plan de cette scène et dans chacune des chapelles des bas-côtés de la cathédrale, on peut voir que le peintre met en scène la vie de l’Eglise au gré des sacrements : à gauche le baptême, la confirmation et la réconciliation ; au centre l’eucharistie ; et à droite, l’ordre, le mariage et l’onction des malades. Il est admis que seul le panneau central est de la main de Rogier van der Weyden, les autres seraient de son atelier.

Sur les panneaux latéraux sont également représentés le commanditaire du retable et sa femme, accompagnés chacun de leur chien. Deux blasons sont peints dans les écoinçons du cadre interne de chaque panneau : l’un est celui du commanditaire, l’autre porte les armes de l’évêché de Tournai (fleurs de lys d’or et tour d’argent).

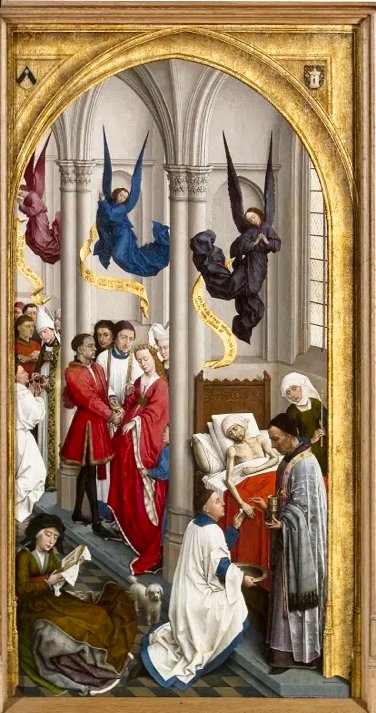

Des anges survolent chaque sacrement, portant des vêtements de couleurs différentes, du blanc pour le baptême au noir pour les derniers sacrements. De plus, chaque ange porte un phylactère sur lequel on peut lire un extrait de citations des épîtres de saint Paul mais aussi des Pères de l’Eglise.

Ainsi, en lisant le retable de gauche à droite, nous commençons par le baptême. Près du baptistère se tient un homme qui, au seuil d’une chapelle latérale, nous introduit dans l’espace. Nous retrouverons cet homme dans chacune des autres scènes. On peut aisément l’identifier par sa physionomie mais aussi par ses habits, son sac sur le dos et son bâton de pèlerin.

L’ange vêtu de blanc qui s’arrête au-dessus de la scène du baptême déploie son phylactère sur lequel est écrit un passage de l’épître de Paul aux Romains ((6,3) : "0[mn]es in aqu[a] [et] pneu[m]ate baptisati / in morte chri[st]i v[er]e su[n]t renati / ad ro[m]a [nos] vi. c[apitul]o." C’est-à-dire "Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés ?"

Autour de la cuve baptismale se tiennent sans doute les parents et la marraine. Un prêtre, reconnaissable à sa chasuble blanche, baptise le bébé. La présence du pèlerin désigne le baptême comme le seuil à franchir pour s’acheminer vers la vie éternelle. Il est la figure de l’homme pèlerin, l’homme voyageur de la tradition spirituelle médiévale, qui s’achemine vers la maison du Père.

Dans ce retable de Rogier van der Weyden, le baptême est donc étroitement corrélé à la mort du Christ au gré, visuellement, de l’immense croix plantée dans la nef de la cathédrale, mais aussi théologiquement grâce à la citation de l’épître de Paul aux Romains.

Un peu en arrière de cette scène, reconnaissable à ses vêtements brodés et à sa mitre, un évêque donne la confirmation à un jeune garçon agenouillé. À ses côtés se trouve un prêtre incliné vers un autre garçon vêtu de bleu, tandis que s’éloignent trois jeunes gens, un bandeau sur le front. Un ange vêtu d’ocre jaune survole la scène, tenant son phylactère sur lequel est écrite une phrase de Petrus Lombardus, théologien italien du XIIème siècle dont les écrits ont fixé les contours de la doctrine de la Transsubstantiation : "Par le chrème dont ils sont oints par l’évêque, ils sont fortifiés pour le bien par la puissance de la Passion du Christ."

En poursuivant la diagonale, on aperçoit un prêtre qui impose sa main sur la tête d’un homme agenouillé, son chapeau à ses pieds. Il l’écoute en confession et lui donne le sacrement de réconciliation. Une femme attend son tour. Au-dessus d’eux vole un ange vêtu de rouge. Derrière la cloison ajourée entrouverte, un prêtre prononce une oraison devant quelques fidèles.

Au centre, juste dans l’axe du Christ en croix, face à l’autel de jubé et donc de dos pour le spectateur selon l’ancien rite chrétien, un prêtre élève l’hostie, dont il est admis depuis le quatrième concile de Latran (1215) qu’elle donne lieu à la transsubstantiation. Il célèbre la messe, l’Eucharistie, sacrement fondé sur la mort et la Résurrection du Christ. Nous retrouvons derrière lui, tenant sa chasuble, le pèlerin vu sur le premier panneau. Sur le même plan, dans le bas-côté, entre les colonnes des grandes arcades, un homme à la veste verte lit une bible protégée par une grille. En arrière-plan, dans le chœur, à gauche, un prêtre fait la lecture d’un livre posé sur un lutrin. À droite, vers le transept sud, un homme et une femme debout, suivent pieusement la lecture.

Si au pied de la croix, Jean et les Marie pleurent la mort de Jésus, les autres personnages sont indifférents à la scène, ne semblant pas même la voir. Le vide qui sépare la crucifixion et le sacrifice de l’eucharistie n’est pas seulement spatial. Il sépare deux mondes : le profane et le sacré.

Il faut admirer le raffinement des vêtements, la beauté du plissé de l’aube du prêtre, les broderies d’or, les détails des sculptures de l’autel marial sur lequel est posé, ouvert, un missel. Et, comble du raffinement, il y a un retable dans le retable : une Vierge à l’Enfant trône sur une console de bois.

L’homme au sac, agenouillé, poursuit son pèlerinage en se nourrissant des sacrements qui le fortifient.

Dans une chapelle latérale à droite, un homme agenouillé, vêtu d’une aube blanche brodée au col et aux manches, tient ses mains devant lui, paumes au-dehors, pour recevoir l’onction du saint-chrême de la part d’un évêque : il s’apprête à devenir prêtre. C’est le sacrement de l’Ordre.

La scène suivante s’inscrit entre deux colonnes doubles, surmontée par un ange aux ailes et aux vêtements bleus qui déroule un phylactère où l’on peut lire un extrait de l’Exode (4, 25). En présence de deux témoins, un prêtre célèbre l’union d’un jeune homme et d’une jeune femme richement vêtus à la mode anversoise ; il pose sa main droite sur les deux mains unies des nouveaux époux, liées par son étole. C’est le sacrement du mariage. Le jeune homme ressemble fort au jeune homme qui est à la droite de l’évêque dans la scène précédente, et au pèlerin dont nous suivons les pas depuis le baptême. La jeune femme semble intimidée et baisse les yeux. Derrière elle, une femme porte un escoffion, une coiffure relevée de chaque côté du visage, typique du XVème siècle (que l’on peut voir sur le portrait de la femme du peintre Jan van Eyck).

Au pied de ce groupe, au premier plan, une femme est assise et lit un livre pieux dans lequel on voit des enluminures. Son petit chien l’accompagne. Ses vêtements sont de couleurs sombres, presque austères, mais sa robe légèrement relevée laisse apparaître de la fourrure. Il s’agit de l’épouse du commanditaire représenté sur le panneau latéral gauche, debout, vêtu de sombre, et lui aussi accompagné d’un chien, un lévrier.

Dans la dernière chapelle de droite, allongé dans son lit, soutenu par des oreillers, émacié, torse nu et portant une sorte de turban, un homme tourne la tête vers les deux personnages qui se tiennent près de lui, l’un agenouillé et tenant une bassine, l’autre revêtu de ses habits de prêtre et tenant un vase dans sa main gauche. Il porte au moribond le sacrement des malades, appelé autrefois l’extrême-onction. Derrière eux, une femme tient un cierge allumé. On est tenté de voir le pèlerin dans cet homme arrivé au terme de sa vie. Son pèlerinage sur terre s’achève dans la dernière chapelle éclairée de la lumière divine qui appelle l’homme à rencontrer Dieu.

Inaugurée par le baptême, la vie de foi dans le Christ Jésus est donc un chemin de naissance à Dieu. Dans ce retable, il s’agit non seulement des scènes de la vie des fidèles peinte avec maints détails liturgiques, mais aussi des stations d’un pèlerinage de vie humaine qui, jalonnée par la célébration des sept sacrements, s’achève sous une fenêtre haute qui, à la faveur du jour, dispense la lumière d’en-haut. C’est la seule fenêtre qui soit visible de toutes celles des chapelles des bas-côtés, et dont l’unicité désigne au-delà d’elle-même l’unique chemin vers la vie éternelle que révèle la "lumière née de la lumière".

Malgré son apparente hétérogénéité, l’œuvre présente une unité indéniable grâce à divers procédés : les couleurs qui se répondent, le dallage qui couvre le sol sur les trois panneaux et crée la perspective, la femme dont le corps est peint "à cheval" sur deux panneaux, l’architecture gothique qui reproduit la nef et les chapelles latérales et les anges qui accompagnent chacun des sept sacrements.

Dans le droit fil des peintres primitifs flamands, Rogier van der Weyden introduit deux innovations majeures en peinture qui sont caractérisées comme un véritable tournant dans l’histoire de l’art européen : la peinture à l’huile et le réalisme des représentations. Les innovations techniques de son siècle, en rendant possible l’illusion du réel, rendent possible l’illusion de la présence. Van der Weyden mène une intense réflexion sur l’art et le sacré. Pour lui, de toute évidence, la peinture est le lieu d’une quête artistique tout autant que spirituelle.