Le sacrement de l’Ordre (2025)

Sans ce sacrement, institué par le Christ, l’Eglise chrétienne n’existerait pas.

A partir de quelques œuvres, observons comment les artistes ont interprété cet acte fondateur de l’Eglise catholique.

I. Qu’est-ce que le sacrement de l’Ordre ?

Le nom de sacrement de "l’Ordre" renvoie à l’organisation de la société antique, qui a vu naître l’Eglise. Le mot latin "ordo" désignait en effet pour les Romains les différents corps constitués qui structuraient et gouvernaient la société. Les nouveaux venus y étaient intégrés par une "ordination". Ainsi l’Eglise repose sur des ordres reconnus depuis ses origines : l’ordre des évêques ou épiscopat (cf. L’ordination épiscopale de st Martin, détail d’une verrière de la cathédrale St Gratien de Tours), l’ordre des prêtres ou presbytérat (cf. L’icône copte du "Christ et l’abbé Ména", au musée du Louvre) et l’ordre des diacres ou diaconat (cf. Le manuscrit du XIème siècle).

Par le sacrement de l’ordination, qu’on appelle aussi le sacrement de l’Ordre, des hommes reçoivent le don de l’Esprit Saint pour être, par la Parole et la grâce de Dieu, les pasteurs de l’Eglise.

L’ordination désigne aussi le rite liturgique qui intègre à l’un de ces trois ordres. Il s’agit plus que d’une cérémonie de prise de fonction. C’est une véritable consécration, car l’ordination confère un don spécifique de l’Esprit Saint, par lequel la personne ordonnée est investie par le Christ lui-même pour le service de l’Eglise.

Pendant son ministère en Galilée, "Jésus monta sur la montagne et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent à lui et il en établit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons" (Mc3, 13-19). Ces apôtres ont été les témoins privilégiés de la vie du Christ avant d’être emplis de la force d’en-haut par le don de l’Esprit Saint lors de la Pentecôte.

Au milieu de ces apôtres se trouvait Simon, dit Pierre. Et parce qu’il est le seul à avoir reconnu qui il était, Jésus l’a institué fondement de son Église : "Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n’aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du Royaume des cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux" (Mt 16, 15-19).

Ainsi l’Eglise est structurée par Pierre et les apôtres. À leur tour, les apôtres vont transmettre, par l’imposition des mains, la dignité de représentants du Christ à d’autres hommes (cf. Vatican II, Lumen Gentium § 28).

II. L’ordination et ses représentations

Puisque l’ordination évoque la création de l’Eglise par le Christ, c’est évidemment la scène de la remise des clés à Pierre, la "Traditio clavium", que vont illustrer la plupart des artistes, dès l’art paléochrétien.

Sur cette mosaïque qui orne l’absidiole de l’église Santa Constanza à Rome (VIème siècle), le Christ est assis au centre de l’image, en pleine nature, entouré de palmiers. Il tend à Pierre, debout à sa droite, les clés dont nous parle l’Evangile de Matthieu. La main gauche de l’apôtre est recouverte d’un pan de son manteau. Il est légèrement incliné, par respect. Mais c’est aussi un choix esthétique de l’artiste : l’attitude de Pierre — ainsi que les arbres qui s’inclinent à droite et à gauche — épouse l’ovale de la mosaïque, qui se présente comme une mandorle.

L’artiste a même représenté l’ombre des pieds de Jésus.

Nous pouvons aussi admirer, grâce au parfait état de cette mosaïque, les couleurs des tesselles et leurs nuances, notamment celles utilisées pour reproduire les vêtements du Christ. Le bleu et le rouge semblent irisés. L’auréole n’est pas dorée, comme on pourrait s’y attendre, mais dans un camaïeu de bleus qui représente habituellement le ciel. Les deux mondes, terrestre et céleste, sont bien présents.

La Remise des clés à saint Pierre, Le Pérugin (1481-1482)

Fresque. 335 x 550cm

Chapelle Sixtine, Vatican (Rome)

Comment ne pas nous attarder sur cette célèbre fresque du Pérugin ? C’est probablement une œuvre collective, mais la main de l’artiste se reconnaît notamment à sa façon de structurer l’espace. L’œuvre est articulée selon un schéma symétrique, et organisée sur deux bandes horizontales.

Au premier plan, outre les douze apôtres reconnaissables à leur nimbe et répartis également de part et d’autre du Christ, la scène rassemble d’autres personnages, uniquement des hommes, contemporains de l’artiste.

Une large esplanade à grand dallage s’étale derrière eux, jusqu’à un ensemble d’édifices monumentaux : deux arcs de triomphe encadrent le bâtiment central à coupole. Au-delà, on aperçoit quelques collines et des arbres isolés qui se détachent sur un ciel nuageux. Sur l’esplanade, d’autres personnages sont dispersés ou rassemblés en groupe, déterminant la perspective par leur taille, plus petite que celle des apôtres. À gauche et à droite, sont représentés deux épisodes de la vie du Christ : "le paiement du tribut" et "la tentative de lapidation du Christ" (cf. Je 8, 31-59 ; 10, 31-39).

Au premier plan, Jésus, debout, remet les clés à saint Pierre agenouillé. La clé d’argent pend à la verticale, au centre de la première bande horizontale. Elle désigne la terre. Tandis que la clé d’or est encore dans les mains du Christ.

De nombreux historiens de l’art ont déjà analysé cette fresque. Nous ne ferons que la citer parmi les chefs-d’œuvre qui évoquent le sacrement de l’ordination.

Le Christ remettant les clés à saint Pierre, Guido Reni (1626)

Huile sur toile. 342 x 212cm

Musée du Louvre, Paris

Un autre exemple de la façon de traiter le sujet nous est donné, un siècle et demi plus tard, avec cette grande toile de format vertical.

La scène est resserrée autour du Christ et de Pierre, entourés de seulement cinq apôtres, dont trois sont dans l’ombre.

À l’arrière-plan, à droite et à gauche, se dressent les colonnes de monuments antiques entre lesquels des angelots, dans une nuée, au-dessus d’un paysage d’arbres et de rochers, observent la scène.

Au premier plan, les deux personnages principaux sont placés sur des marches. La lumière vient de la gauche, éclairant en partie le Christ, mais surtout Pierre, et la colonnade de droite. Vêtu d’une robe rose, Jésus retient de la main gauche les plis de son manteau bleu. De la main droite, il remet à Pierre les deux clés attachées par un ruban. À genoux, Pierre, vêtu d’une robe bleue qui rappelle le manteau du Christ, écarte la main gauche dans un geste d’acceptation et serre déjà dans la droite les clés situées au centre du tableau. Tous deux se regardent. La tension dramatique de la scène est dans ce regard.

Il faut admirer la beauté des couleurs choisies par le peintre. Des couleurs primaires : le rose de la robe de Jésus, le bleu de son manteau et de la robe de Pierre, et surtout le jaune éclatant du manteau de l’apôtre qui dynamise la scène et dont le gonflement semble dû au souffle de l’Esprit Saint.

III. L’Ordre peint par Nicolas Poussin

Précédemment, pour présenter des œuvres illustrant le sacrement de l’Eucharistie, nous avions choisi de porter une attention particulière à deux tableaux de Nicolas Poussin, appartenant l’un et l’autre à chacune des deux séries consacrées aux "Sept Sacrements".

Aujourd’hui, nous avons choisi deux autres œuvres de ces deux séries de Nicolas Poussin pour illustrer notre étude du sacrement de l’ordination.

A. Le Sacrement de l’ordination, Nicolas Poussin (1636)

Huile sur toile. 95,9 x 121,6cm

Kimbell Art Museum de Fort Worth, Texas (U.S.A.)

Cette œuvre fait partie de la première série des "Sept Sacrements" peinte par Nicolas Poussin pour Cassiano dal Pozzo, mécène et secrétaire du cardinal Francesco Barberini. Au fil du temps, la série est dispersée et "L’Ordre" est vendue 2011 au Kimbell Art Museum.

Poussin s’inspire visiblement d’un Carton de Raphaël — les Cartons étant de grands dessins originaux du peintre, réalisés entre 1515 et 1516, à partir desquels ont été tissées les tapisseries conçues par l’artiste pour la Chapelle Sixtine de Rome ; ils sont conservés au Victoria and Albert Museum de Londres.

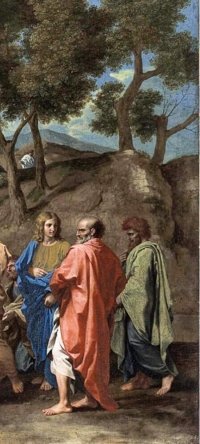

La composition est simple. Jésus et les apôtres forment une frise, au premier plan, dans un paysage serein avec un couvert d’arbres. Sans doute Poussin a-t-il utilisé sa "boîte-maquette" où il composait ses œuvres avec des figures de cire.

Le tableau illustre le récit de l’évangéliste Matthieu, où le Christ donne les clés du ciel et de la terre à Pierre, symbolisant ainsi l’autorité qui lui est dévolue en tant que chef de l’Eglise romaine.

Le Christ est à gauche, face aux douze apôtres alignés, debout pour la plupart. Pierre est agenouillé. On le reconnaît aisément car il est traditionnellement représenté âgé, que son manteau ocre jaune est dans la lumière et surtout au fait que c’est lui qui reçoit les clés. Un autre apôtre, au centre, au manteau bleu, est lui aussi agenouillé, les deux mains croisées sur sa poitrine en signe d’humilité. Un troisième enfin est agenouillé, dissimulé entre deux apôtres dont celui de droite pourrait être Jean en raison de sa jeunesse. Il est tourné vers celui qui le suit et paraît lui parler. À l’extrême gauche, un personnage s’éloigne en lisant un livre. Est-ce une allusion à l’Ancien Testament ? Les figures lointaines de l’arrière-plan, vêtues de blanc — comme l’étaient les toges des philosophes de l’Antiquité — semblent confirmer l’hypothèse : ils symbolisent la transition de l’ancien ordre au nouveau institué par le Christ.

À l’extrême droite, un apôtre vêtu d’un manteau vert marche tête baissée, le visage obscurci dans l’ombre, préfigurant sa trahison : c’est Judas.

La scène est remplie d’émotions. Il suffit d’observer les expressions des visages de chacun, la gestuelle des mains et le jeu des regards. Tous, sauf Jean, sont tournés vers Jésus, mais quatre d’entre eux regardent Pierre qui vient d’être institué chef de l’Eglise.

Les deux personnages principaux sont évidemment le Christ et Pierre — à Césarée de Philippe, Simon-Pierre est le seul à avoir compris que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. La composition, les gestes et les couleurs vives de leurs vêtements le prouvent. Le bout du doigt de la main gauche du Christ est le sommet d’un triangle qui isole les deux protagonistes des autres personnages. Le Christ, le visage jeune, est vêtu d’une tunique bleue recouverte d’un manteau écarlate . Il se tient droit, le bras gauche levé dans le prolongement de la jambe droite légèrement en arrière. Le geste de la main, le doigt dressé vers le ciel, incite le spectateur à regarder vers le haut, l’impliquant dans la scène et l’obligeant à porter son regard sur la main droite : à la verticale, la clé d’or est encore dans la main de Jésus, tandis que Pierre reçoit la clé d’argent, un lien réunissant d’ailleurs les deux clés, symboles du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel : la clé d’or est celle du ciel que le Christ désigne de la main gauche ; la clé d’argent est celle qui donne à Pierre son autorité.

Cette scène se déroulant en pleine nature, il faut s’y attarder. Certes, le paysage rappelle des tableaux de peintres du Quattrocento, période au cours de laquelle ce thème devient à la mode. Ici, il s’agit d’un bois vallonné, dépourvu de broussailles, et peint dans des tons bruns. Le feuillage des arbres se détache sur le ciel nuageux. On peut aisément compter les troncs : douze, comme les douze apôtres. D’ailleurs, à Judas sur le point de trahir Jésus et d’être exclu de la communauté des douze, correspond à l’extrême droite un tronc d’arbre presque mort.

Le contexte social de cette première série des "Sept Sacrements" convenait sans doute à l’attente du milieu romain autour du pape Urbain VIII Barberini. Beaucoup tenaient l’autorité du pape comme absolue. Les clés de saint Pierre figurent sur les armes du Saint-Siège.

B. L’Ordination, Nicolas Poussin (1647)

Huile sur toile. 117 x 178cm

Scottish National Gallery, Édimbourg

Actuellement propriété des ducs de Sutherland, cette toile fait partie de la seconde série des "Sept Sacrements" commandée à Nicolas Poussin par Paul Fréart de Chantelou, ami du peintre et ambassadeur de France à la cour pontificale.

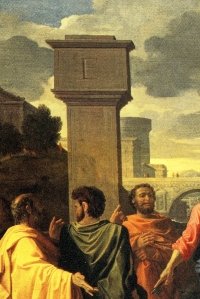

Là encore, Poussin illustre le sacrement de l’ordination avec la scène du Christ remettant les clés à saint Pierre. Mais la scène se déroule dans un tout autre cadre — un cadre urbain — et la composition en est différente. La disposition des personnages a été modifiée : le Christ est au centre, et les apôtres répartis symétriquement de part et d’autre en deux groupes de six. Désormais, c’est la Rome antique qui compose le fond du tableau : la remise des clés prend place là où Pierre connaîtra le martyre et où sera construite l’église qui lui est dédiée.

À l’arrière-plan, derrière Jésus, un pont relie deux structures. À droite, un bâtiment surmonté d’une pyramide qui rappelle une structure similaire dans la vallée du Cédron à Jérusalem, traditionnellement identifiée comme le tombeau de Zacharie. Le tombeau de Zacharie remplace ici le Château Saint-Ange, cénotaphe de l’empereur Hadrien. La proximité du pont et du tombeau, fréquemment utilisée par Poussin dans ses peintures, suggère la mort et le salut.

À gauche se dresse une colonne dont le chapiteau porte gravée la lettre "E". Le sens de cette lettre reste mystérieux. On l’a rapprochée de l’ "epsilon" du temple de Delphes, abréviation de "ει" [ei], la seconde personne du singulier du verbe "être" (= tu es). Cette lettre serait une manière d’interpeller et de saluer le dieu Apollon, qui donnerait à celui qui prononce ce mot, au moment même où il le prononce, l’intelligence de l’essence divine. On a supposé aussi que ce "E", serait la première lettre du commandement du Christ à Pierre ("Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église"). Or on sait que Nicolas Poussin s’intéressait au syncrétisme des religions, mêlant dans ses œuvres des signes et des éléments relevant de la tradition païenne. Quoi qu’il en soit, la lettre "E" semble un code secret.

Au centre du tableau, formant la pointe douce d’un triangle formé par les lignes des apôtres à droite et à gauche, se dresse le Christ, vêtu d’une tunique rouge et d’un manteau bleu. Son geste est inversé par rapport au tableau de la première série : il désigne la terre de la main droite, tenant la clé d’argent, et lève au ciel la clé d’or de son bras gauche. Ce geste semble mieux correspondre au texte de Matthieu (16, 19) : "Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux." Ce faisant, Jésus regarde Pierre agenouillé devant lui, les deux mains écartées dans un geste d’acceptation ; mais le geste de la main droite levée fait penser au geste de la Vierge Marie lors de l’Annonciation, c’est un geste de crainte. L’apôtre porte les mêmes vêtements que sur le tableau de la première série.

Il faut admirer les couleurs des vêtements et les jeux d’ombre et de lumière dont Nicolas Poussin se sert pour attirer l’œil du spectateur sur certains personnages.

Les lettres de Poussin à son ami Chantelou révèlent qu’il considérait les variations entre deux images comme une preuve de son habileté à réinventer un sujet, sans jamais se contenter de copier une invention antérieure. Il est, comme il l’écrit à Chantelou, un artiste qui ne "chante pas toujours sur une seule note" et sait varier son travail et ainsi attirer l’attention sur sa capacité à émouvoir le spectateur.

La variation s’explique aussi par les circonstances dans lesquelles chacune a été peinte.

Concernant l’œuvre de la seconde série, la commande est française. Les querelles suscitées par le calvinisme et le gallicanisme battaient leur plein pendant le travail de composition de Poussin.

Lorsque l’apôtre Pierre reçoit les clés, il devient le fondement de l’Eglise. À leur tour, les apôtres vont transmettre, par l’imposition des mains, la dignité de représentants du Christ à d’autres hommes et cette mission se prolonge à travers les siècles d’évêque en évêque, auquel le sacrement de l’Ordre confère la qualité de successeurs des apôtres.